(秦腔,是我最喜欢看的戏剧。最近,闲来无事,便跑到西安钟楼附近的易俗社文化街区,看了一场秦腔演出,真是过瘾。回来后意犹未尽,手心发痒,写了一篇关于秦腔的文章,以抒发心情。)

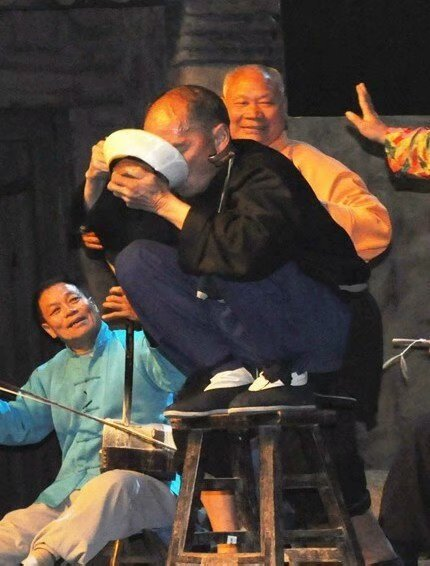

一方水土养一方人。立在西北的黄土地上,风是烈的,尘是狂的,天上是白云,脚下是黄土,惟有秦腔,才是属于这方水土的黄土文化,也只有秦腔才能表达生长于斯的民众的大苦大乐。秦腔是他们生命的细胞,是他们腔管里流动的血液。男人们用吼声飞溅热泪,直唱得额头的青筋暴了出来,直唱得嗓子哑了起来,那种声嘶力竭的长啸,在蓝天下,悲愤莫名,似乎蕴藏了生命的所有苦难;女人们的声音永远是那样的婉转,那样的流畅,那种要哭就哭、要喊就喊的流畅,是西北女人们天性中的坚韧与泼辣。那种由刚而柔,由柔而刚,至柔至刚的唱腔,让人听过后得到莫可名状的享受。这是秦腔的舞台,也是人生的世界。人只要在舞台上,生、旦、净、丑、才各显其真性,恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术;通过秦腔,人们惩恶扬善;通过秦腔,人们净化灵魂。生于黄土,听的是秦音;长于秦川,头顶上是一片秦天;葬于黄泉,再用一段秦腔相送,这是不折不扣彻头彻尾的秦腔人生。

生于陕西,耳闻秦腔,或激越豪放,或苍凉悲哀。奏一曲,心旷神怡,物我两忘,吼一声,涤心清肺,荡气回肠。但“十年”动乱中,这些优秀的传统文化被当作“牛鬼蛇神”几乎一扫而光,偶尔只能在秦腔“样板戏”中领略到一丝余韵。

对于秦腔,自幼我就很入迷。文化大革命时期,我们大队就有文艺宣传队,唱的都是革命样板戏,由于自己喜欢秦腔,在大队宣传队排练样板戏的时候,我就跟上乐队,用竹筒钻孔作“笛”,用蛇皮木料自制“二胡”,跟在宣传队乐队后面练习,凑热闹。长大以后,远离家乡,偶尔返回老家,依然跟着“自乐班”乱吼几句,得到“歇斯底里”地抒发。

血管里流淌着秦地的血液,梦魂里装的是三秦的黄土。板声一响,便可以坠入艺术的殿堂,“听了秦腔,肉酒不香”。听了秦腔,五脏六府里就像熨斗熨过,无一处不伏贴。秦腔唱腔上,偏爱“生角”的唱腔,如“下河东”、“辕门斩子”、“祭灵”、“金沙滩”、“三滴血“等等,无不令人百听不厌。

欣赏秦腔,除了欣赏演员的“唱念做打”之外,音乐伴奏实在是一个绝好的东西。如果说,演员“唱念做打”的妙处人们比较容易欣赏得到,那么这音乐伴奏的妙处便更多的是只可意会,不可言传了。经常喜听“秦腔曲牌”,什么“跳门坎”、“苦音二开头”、“弦索小开门”如此等等,听到妙处,令人心痒难挠,得到一种难以名状的享受。在这些音乐演奏中,板胡铮铮、二胡悠悠、笛子婉转、提琴浓郁,更有铿锵有力的扁鼓,时而清脆、时而厚重、时而疾如暴雨、时而缓如溪流。当这些音乐又自然而流畅的融合在一起,让人不能不震撼,无法不痴迷。

“南山漠漠云常在,渭水悠悠事旋空”。随着现代社会人们生活节凑的加快,尤其是城市生活,不可否认戏剧的市场变得不景气。但秦腔在三秦大地、乃至在大西北这块土地上,有着神圣的不可动摇的基础,只要人们还要“日出而作,日落而息”,秦腔就不会消亡,秦腔的风貌精神就会永存。

秦腔,他象一个时间老人,在哀婉苍凉悲壮地诉说着生活在这块土地上所经历的沧桑。广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔能够表达他们的喜怒哀乐。